Este año también, dentro del marco de la iniciativa Leo Autoras Octubre #LeoAutorasOct, pretendemos dar visibilidad a escritoras en nuestro blog. Para ello, tenemos la intención de publicar un relato al día durante todo el mes. Que lo disfruten.

LeoAutorasOct

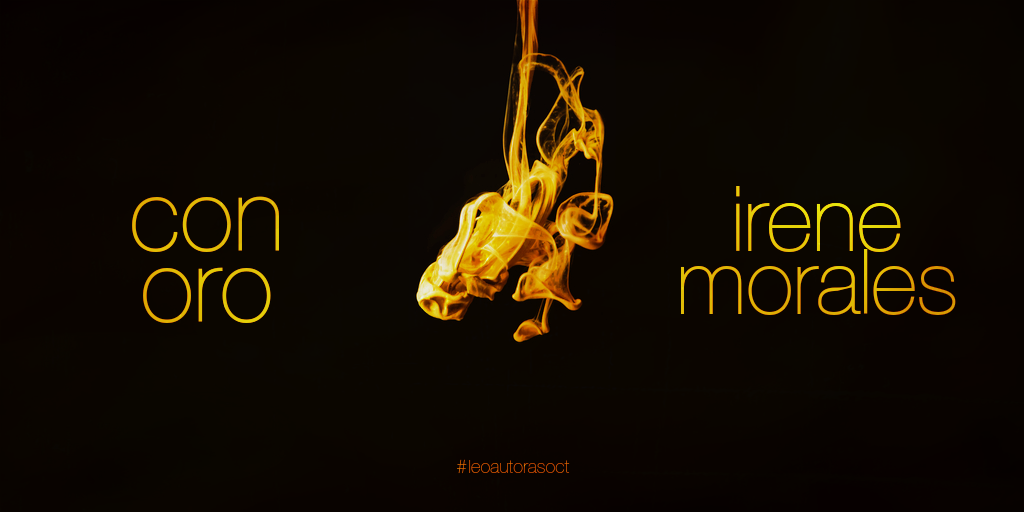

Día 15: «Con oro», de Irene Morales

—Se me ha ocurrido una idea fantástica para arreglarte.

El robot sonrió por cortesía. No era como si no se fiase de la mecánica que le habían asignado, pero la consideraba demasiado joven como para que una de sus modernas ideas consiguiese convencerle. Aunque, ¿no era irónico que algo tan avanzado como un androide considerase a una idea «demasiado moderna»? Eso era lo que decían los ojos de la chica.

La mecánica le enseñó un cuenco brillante con un espeso líquido dorado en su interior. Humeaba entre sus manos manchadas de aceite, y las ondas bruñidas hacían que no pudiese desviar la vista de ellas.

—¿Cómo se supone que me va a ayudar un litro de oro fundido?

Había que ser realistas: su modelo se había quedado anticuado, y las nuevas actualizaciones no eran compatibles con sus sistemas (un movimiento tan ruin como inteligente por parte de sus diseñadores). Además de que, con el pasar de los años, la cáscara de metal que le mantenía de una pieza había acabado por desquebrajarse, abriendo grietas aquí y allá, mostrando el laberinto de cables y tuercas que le mantenía consciente. A los humanos no les gustaba verle así. «Es un poco como saberse el truco de un número de magia», le habían dicho.

—¿Sabes lo que es el kintsukiroi? —preguntó la mecánica, trayéndola de vuelta al taller.

El androide alzó una ceja, fingiendo reticencia mientras su cerebro buscaba rápidamente en sus archivos más profundos. Sonaba a japonés, y a técnica. No sonaba a ciencia. Sonaba a arte. Finalmente, encontró el término (to repair with gold lacquer and understanding that the piece is more beautiful for having been broken) y ladeó la cabeza. Ya no tenía que fingir nada. Su rostro era una puerta abierta al sarcasmo:

—¿Vas a cerrarme con oro?

Ella asintió con una enorme sonrisa emocionada.

—Ya no fabrican tu piel, y una nueva acabaría por comerse la anterior, y…

—Y las nuevas pieles no con compatibles con mis sistemas, lo que provocaría un cortocircuito y acabaría estallando en pedazos. Sí. Lo sé.

La mecánica desvió la vista, pero también rio por lo bajo, visiblemente incómoda. Luego se sentó a su lado, con el cuenco de oro fundido todavía entre las manos, y el robot bajó la vista hacia allí.

—¿Por qué con oro? Podrías usar cualquier otra cosa más barata.

Por el rabillo del ojo (que lo veía todo) captó cómo se encogía de hombros:

—Estarás preciose.

—Sabes que no nos interesa la estética, ¿verdad? Solo… arréglame.

—Puedo hacer las dos cosas —insistió—. Puedo arreglarte y puedo mejorarte.

Y, varios días después, tuvo que darle la razón. Sobre todo cuando se miró al espejo del garaje, todo su cuerpo blanco y oro, como rayos de sol que habían decidido bajar a recorrer su piel, coleteando con fuerza por cada una de sus falsas venas. Las filigranas iban y venían por sus antiguas grietas, y fulguraba bajo el atardecer como si estuviese hecha de fuego.

—¿Te gusta? —preguntó la humana, manos quemadas del oro ardiente pero ojos brillantes como el que le había puesto entre las grietas.

—Me hubiese bastado con plástico —contestó, lógica aplastante.

Pero le gustaba.

Aunque eso no lo dijo, claro.